娘の小学校卒業を機に、春の家族旅行は四国まで足を延ばした。

一番の目的は、温泉でもなく、美味しいうどんやかつおを食べることでもなく、「村上海賊」という日本最大の海賊の博物館を訪れること!

担任の先生が、戦国武将マニアの娘に勧めてくれたのだ。

「村上海賊!?」歴史の教科書に出てきたかなぁ…?。

ガイドブックにもあまり載っていない。

あ、でも確か小説のタイトルにあったような…。

そんな感じで予備知識もないまま、瀬戸内海の小さな島々を訪れた。

海の近くで育ったせいか、海を見ると何だか懐かしい気持ちに包まれる。

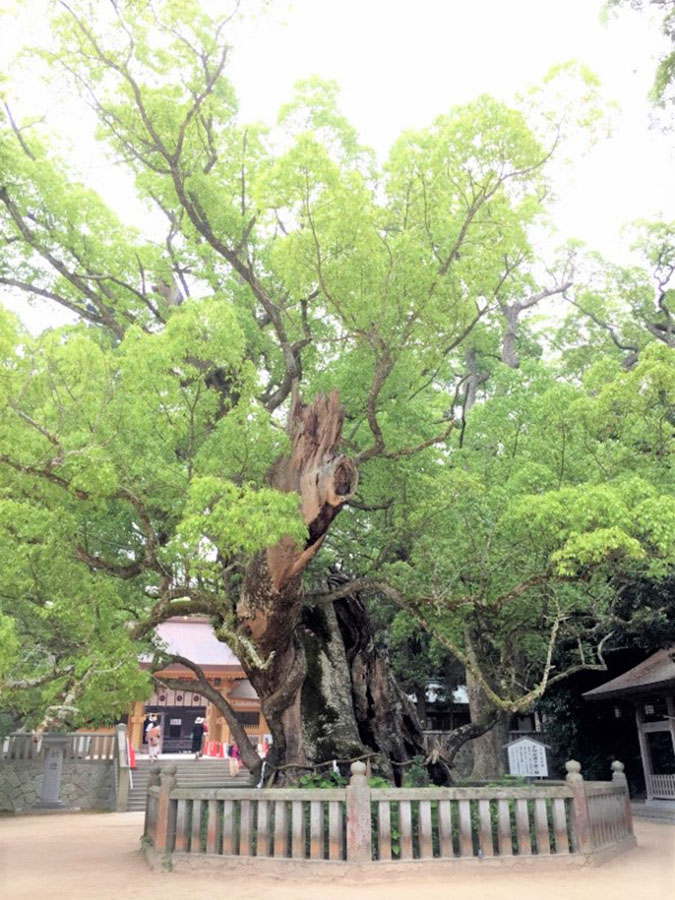

最初に立ち寄ったのは、古くは源氏や平氏そして村上海賊も信仰していたという大山祇神社。

樹齢2600年を数えるご神木の大楠が圧巻!!

観光客もまばらで神聖な空気に満ちていた。

海道に沿って次の島へ。

ここからは村上海賊の本拠地、能島水軍城が見渡せる。

目的の博物館に立ち寄ってお勉強したところによると村上海賊は「海賊」と言えど、一般的にイメージするならず者の集団だった訳では決してなく、戦国時代に瀬戸内海の水先案内や海上警固、運輸など海の安全と交易・流通に一役買っていた人たちなのだそうだ。

時は戦国、戦時には巧みに小型の舟を操り、火薬を用いた戦闘を得意とする一方で、平時にはお茶やお香を楽しんだり、連歌を詠む文化人の顔も、展示された資料から垣間見ることができた。

その後は、村上水軍の見張り台跡と伝承されている展望台に登り、標高232メートルから見下ろすと渦を巻く潮流が目の前に広がっていた。

またひとつ戦国のヒーローの歴史を辿ることができ、大満足の娘。

帰宅して旅の土産話を実家の両親としていると、なんと父は同時代に瀬戸内海で活躍した別の水軍の末裔なのだそうだ。

そんな話、初めて聞いたけど!?

「かっこいい!!」と娘は大興奮。

何だかご先祖様に招かれたような不思議な感覚を覚える旅になったのでした。

あの小説、早速読んでみようかな。

(カワイ)